三晋三千里 俯仰见琼楼 | 特立书院实践团赴山西考察古建资源记实

引入

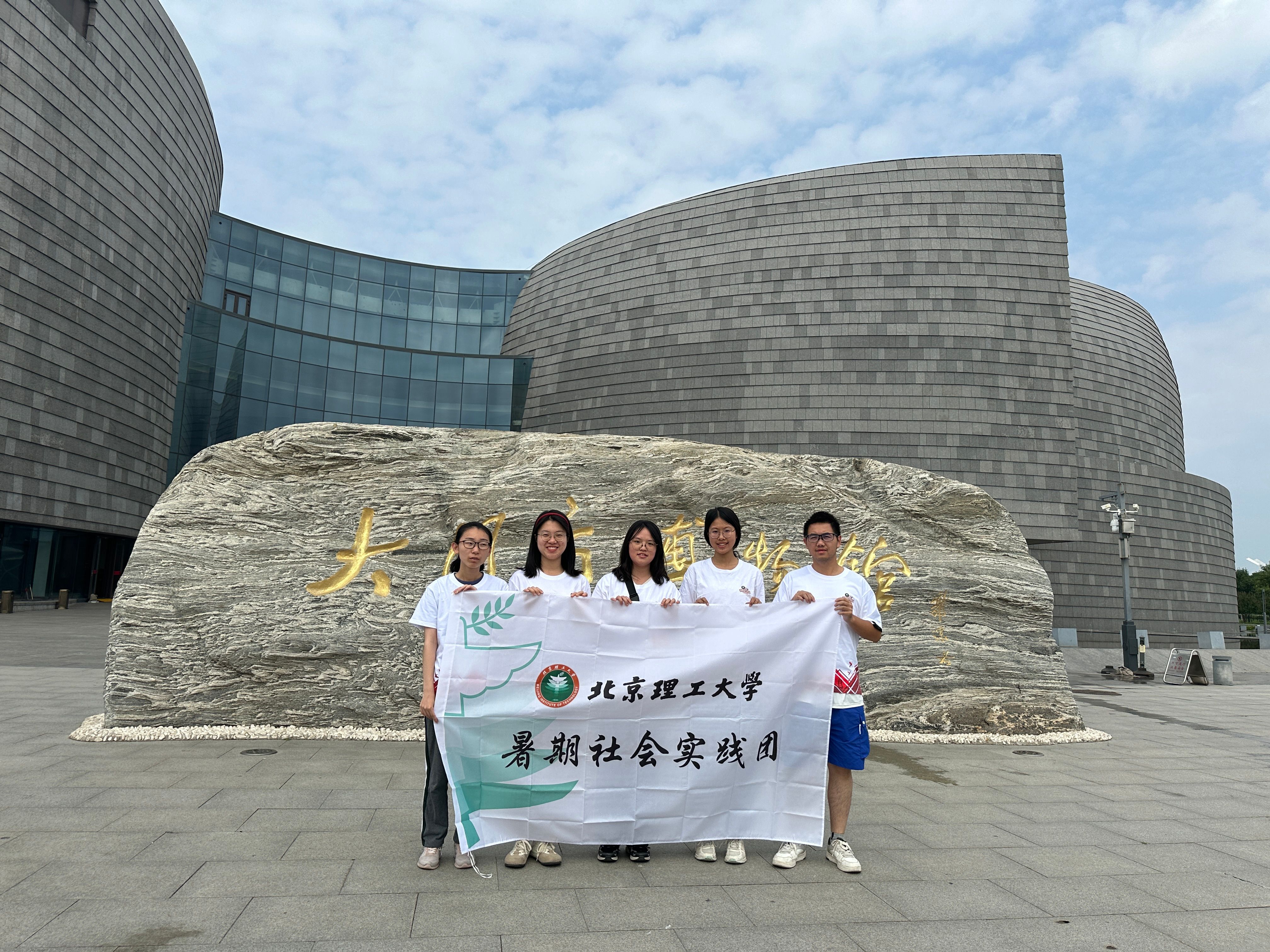

2024年7月1日至4日,新葡的京集团35222vip特立书院山西古建筑资源转化模式研究实践团在贾金莉老师的指导下,走访大同及周边地区,开展社会实践,先后调查了云冈石窟、应县木塔、悬空寺、华严寺等古迹,从文旅发展角度考察其对外推广潜能。

实践团以文献调研与实地走访并举的方式深入了解古建筑的形制、特点与历史内涵,关注当地的景点服务、基础设施建设的现状,为山西古建筑资源转化与区域协同发展建言献策,期望推动山西省依托文旅资源、加强内生动力。

追文保历程 复梁林故道

本次实践考察作为“山西省古建筑资源及其对外推广”的系列调研,聚焦大同的古建筑资源与文旅开发案例,期望为山西乃至全国的文保与文旅实践给出经验、见解与成熟的运营模式。

“如鸟斯革,如翚斯飞。”古建筑之美,世人应共观。近百年前营造学社对全国近两百个县城进行考察,“重新发现”数以千计的珍贵古建筑,以严谨的实地测绘研究重建中国古建筑发展脉络,对中国传统建筑研究和保护作出空前绝后的贡献。而如今,从北京到山西,实践团保持对古建筑的热爱,追寻梁林足迹,走向中国的“地上博物馆”,探访黄土之中的蒙尘传奇。

在前往大同前,实践团已先后前往晋中、太原等地,走访二十余处古迹点,写作大量考察报告及计划书,拍摄实践视频三百余条,并参与举办相关分享会。团队的主要工作分为两个部分,一是对古建筑资源的实地考察和第一手信息获取,二是探索依托自媒体平台和学校资源对外推介三晋古建筑的可能。

在既有实践的基础上,团队决定以暑期实践团的形式对山西省大同市的古建筑文保状况极其文旅潜能进行调查。依据“梁林之路”的考察路线与相关资料,实践团进行了周密的前期准备,期望能在古道之上追寻中国百年文保历程,为回答时代新问探索可行路径。

入云州胜境 访山川琼楼

2日下午,实践团前往位于大同西北的云冈石窟。云冈石窟开凿于北魏时期,“凿石开山,因岩结构,真容巨壮,世法所希”。从以北魏帝王为原型的昙曜五窟造像开始,自西向东,造像的风格由犍陀罗逐步汉化,涌现出“二佛并坐”等具有时代特色的题材,折射出北魏建都平城、太和改制、迁都洛阳数十年间民族融合与文化交融的历程。考察团在此进行拍摄记录,并及时分析该古迹的目前开发状况。

3日,实践团前往朔州,参观了应县木塔。木塔八角五层,屹立近千年,其内外两周、明暗层的设计与梁柱、斜撑、斗拱等受力部件的组合兼具受力作用与结构之美,反映了中国传统木构单体建筑的至高水平,实践团员从中深切感受到了中国古代劳动人民的才干与创造力,增进了对传统木构建筑的结构与美学价值的认识。出应县木塔,实践团继续东行,先后走访浑源县净土寺、悬空寺与永安禅寺,对当地风土壁绘及藻井建制进行考察记录。

4日,实践团前往大同古城内的华严寺、善化寺等古建筑。就华严寺而言,其现存除大雄宝殿、薄伽教藏殿、普贤阁外,均为现代重建的木作与壁画。大同当地新建的仿古建筑严格遵循规制,完成度高,与旧有建筑风格统一,为文旅资源质量与环境提升、城市形象建设提供了可借鉴的样本。

通过实地考察,实践团成员运用专业知识,从科技治理与文旅发展角度提出了一系列建议,并初步形成了一份书稿,就景区线上买票程序改进、古城内部增加共享单车、加开景区直通车班次等问题进行分析,并提出可行性建议,着手进一步完善相关提案和调研报告。

共百年望远 冀永固金城

六十多年前,先师们用心血热望和真知灼见凝成了城市规划的理念,用历史的责任提出了著名的《梁陈方案》。2008年,大同市全面开启了从旧城改造走向古城保护、从单体保护走向整体保护、从两相对立走向两全其美、从文物简单的修修补补走向修旧如旧,从发展包袱走向产业创新的五步保护历史文化名城之路。

大同这座历史文化名城的整体性规划与保护,追根湖源,来自染思成先生的启迪。走进梁思成纪念馆,回望独属于中国古建筑大发现时代的峥嵘岁月,实践团成员驻足、沉思。梁林之路至此百年,而今迈步从头越,作为青年一代,须重拾先辈初心,以大同发展模式为蓝本,思考山西各地借鉴该模式实现发展的可能。从城市规划、人文治理角度思考古建筑保护与城市建设的关系,也成为摆在实践团成员面前的重要命题。

结语

本次调查旨在探讨在文旅融合背景下山西省古建筑的保护与开发问题。研究的核心目的在于系统阐述山西省古建筑的基本概况,分析当前保护与开发过程中存在的主要问题,并提出针对性保护与开发策略。本次调查力求为实现古建筑的可持续利用、传承地域文化特色以及促进地方经济发展提供理论与实践的指导。

山西是中国的三晋,更是值得呈现给世界人民的中华文明瑰宝。现阶段,中国话语和中国叙事体系亟待构建,提升国家文化软实力成为伟大复兴进程中必要项。望山西乃至祖国更多古迹能拥有更有力的政策支持与更完备的基础设施,有机会将如此盛景展现给世人,让世界在穿越千年的瑰丽国宝之外更理解当代中国。习近平总书记曾谈到:“盛世修文,我们这个时代,国家繁荣、社会平安稳定,有传承民族文化的意愿和能力,要把这件大事办好。”当以文旅产业发展化人载道,也愿我们在榫卯之下,于盛世重逢。